Vom Trauma zurück zum Traum: Israels Kampf abseits der Front

Begegnung mit Überlebenden der Massaker vom 7. Oktober, mit Angehörigen von Geiseln, Soldaten, Ärzten und freiwilligen Helfern – Miriam Brownstone besuchte ein neues, anderes, zwischen Hoffnungslosigkeit und Resilienz lebendes Israel.

Hineni! – Auf Deutsch: Hier bin ich!

Wenn wir in der Torah die Parascha Wajera lesen, lernen wir, wie Gott Abraham prüfte. Doch was war die Prüfung? Einige meinen, die Prüfung war nicht die, ob Abraham bereit war, seinen Sohn Isaac zu opfern. Die Prüfung war, ob er bereit war, Hineni zu sagen. Drei Mal wird Abraham gerufen: von Gott, von Isaac und vom Engel. Und jedes Mal antwortet er, ohne zu zögern: „Hineni!“ Hier bin ich.

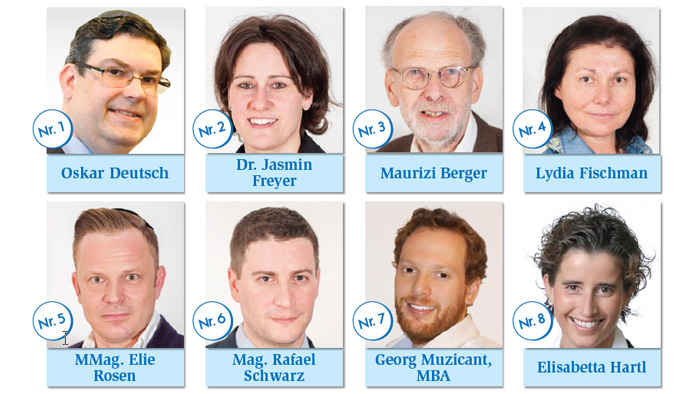

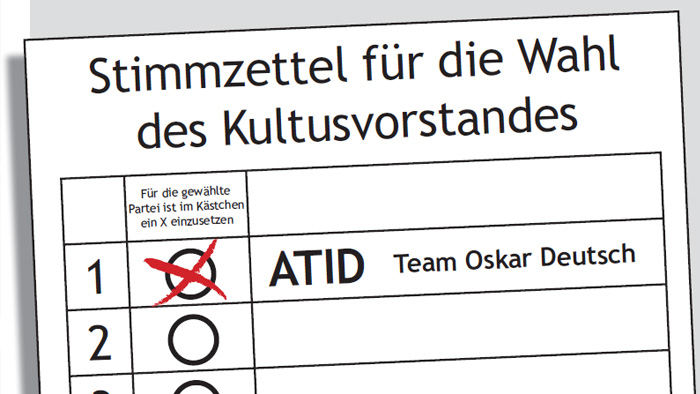

Wie ist das bei uns? Wenn uns jemand ruft? Antworten wir mit „was brauchst du?“, „ich komme gleich“, „warte kurz“ oder ähnliches, oder antworten wir mit „Hineni! Hier bin ich!“? Sind wir bedingungslos für andere da? Für diejenigen, die uns wichtig sind? Egal, was sie gerade brauchen? Wie ich von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien gefragt wurde, ob ich sie bei der vom European Council of Jewish Communities organisierten Solidaritätsreise mit dem Namen Hineni vertreten möchte, war mir meine Antwort sofort klar: „Ja, Hineni. Hier bin ich!“ Nun kehre ich mit unzähligen Eindrücken zurück, die diese Reise hinterlassen hat.

Statt zu schlafen

Statt zu schlafen, liege ich wach da und denke an die Erzählung meiner Mutter: Es war 8 Uhr morgens am Montag, den 5. Juni 1967. Sie saß am Gang vor dem Klassenzimmer und büffelte noch in den letzten Minuten vor ihrer Matura-Prüfung. Plötzlich platzten ihre Mutter, meine Großmutter, und deren beste Freundin in die Schule hinein und liefen zu ihr. Zwanzig Meter Gang, vier Sekunden Laufzeit, endlos viele Worst-Case-Szenarien rasten durch den Kopf meiner damals 18-jährigen Mutter. „Was ist passiert?!“, „In Israel ist gerade der Krieg ausgebrochen! Und wenn in Israel Krieg ist, dann sind alle Juden weltweit in Gefahr.“ Sie hatten Angst. Mehr aber: Sie hatten recht. Spätestens seit dem 7. Oktober 2023 und den Monaten danach wissen wir es alle.

Statt zu schlafen, liege ich wach da und schaue mir die Fotos von meiner Israel-Reise Anfang Februar 2024 an. Fotos der zerschossenen, zerbombten und ausgebrannten Häuser im Kibbutz Kvar Aza. Vom alleingelassenen Dreirad neben dem Weg. Vom Haus von Ofir Libstein, der Vorsitzende der Regionalverwaltung Scha’ar HaNegev war. War, weil der 50-jährige Ofir gemeinsam mit seinem 19-jährigen Sohn Nitzan, seiner 81-jährigen Schwiegermutter Bilha Epstein und seinem 22-jährigen Neffen Netta Epstein am 7. Oktober von Hamas-Terroristen umgebracht wurde.

Zwischen Hoffnungslosigkeit und ungebrochenem Glauben an Frieden

Ich schaue mir das Foto von mir mit Ofirs Bruder Doron an. Der ewige Optimist. Er meint, wir sollen nicht aufzählen, was uns am 7. Oktober genommen wurde, sondern welche Türen uns eröffnet und Möglichkeiten uns gegeben wurden. Er spricht davon, dass es vor 80 Jahren ein unvorstellbarer Gedanke gewesen wäre, dass Deutschland einer der stärksten Alliierten Israels werden würde. Und er ist davon überzeugt, dass es eines Tages so einen Frieden und so eine Freundschaft zwischen Israel und den Palästinensern geben wird. Wie kann man heute noch einen einzigen optimistischen Gedanken haben und an Frieden glauben?

Und dann schaue ich mir meine Fotos von Kibbutz Shefayim, welches nördlich von Tel Aviv liegt, an – hier leben gerade über 400 Bewohnerinnen und Bewohner von Kvar Aza, in das am 7. Oktober mehr als 70 Terroristen eingedrungen waren und über 60 Menschen bestialisch ermordeten. Fast 20 Bewohner werden bis heute als Geisel im Gazastreifen festgehalten. Zwölf Waschmaschinen stehen gestapelt vorm Hotelgebäude – eine provisorische Lösung. In unzähligen israelischen Hotels sind hunderte von den derzeit geschätzten 200.000 israelischen Inlandsflüchtlingen anzutreffen. In unserem Hotel in Jerusalem, zum Beispiel, kommen sie aus dem Norden. Sie wurden wegen des täglichen Raketenbeschusses von der Hisbollah aus dem Libanon evakuiert. Und hier im Kibbutz Shefayim kommen sie eben aus Kvar Aza, wo sie die Ruinen ihrer Häuser hinter sich lassen mussten. Im Speisesaal erinnern gelbe Stühle und Poster an die immer noch mehr als 130 entführten Geiseln.

18 Stunden im sogenannten Safe-Room

Die 71-jährige Friedensaktivistin und Hobbyfotografin Batia Holin erzählt uns, wie sie den 7. Oktober in Kvar Aza, wo sie seit über 50 Jahren wohnt, überlebte. Wie sie und ihr Mann knapp 18 Stunden im Safe-Room warteten – ein Safe-Room der zwar gegen Raketenbeschuss standhalten konnte, aber dessen auf die Straße gerichtetes Fenster und die nicht absperrbare, nicht kugelsichere Türe alles war, nur nicht safe. Aber wie durch ein Wunder fand sie die Hamas nicht. Die israelische Armee befreite sie Sonntagvormittag und brachte sie an den Kibbutz-Zaun, von wo sie ein paar hundert Meter durchs Feld krochen – über ihren Köpfen fielen Schüsse, neben ihnen lagen Leichen. Batia, die vor einem Jahr noch mit einem Bewohner aus Gaza eine gemeinsame Fotoausstellung hatte, hat seither ihren Glauben an den Frieden, am Guten in der Welt, ihren Optimismus und ihr Vertrauen in die Menschheit verloren.

Statt zu schlafen. Statt zu schlafen, liege ich wach da und denke an Re’im, wo am Wochenende vom 7. Oktober hunderte junge Menschen das Nova Music Festival besucht hatten. Ich denke an die Anemonen – zuerst dachte ich, dass die mit dem grünen Feld im starken Kontrast stehende knallrote Blumen Mohnblumen wären, aber sie sind die israelische Nationalblumen: Kalaniyot. Ich denke an den tiefen Matsch und die Reifenspuren. An die Glasscherben auf der Wiese. An die hunderten Masten mit jeweils einem Foto eines entweder umgebrachten oder entführten jungen, lebenslustigen, glücklichen Musikfestival-Besuchers. Ich denke an die 21-jährige Daniel und den 23-jährigen Klil, die zum ersten Mal seit dem Terroranschlag wieder in Re’im sind oder überhaupt im Süden Israels, und uns mit tränengefüllten Augen die Geschehnisse vom 7. Oktober schildern. Minute für Minute. Wie sie bis in die Morgenstunden feierten und dann um 06:30 Uhr die ersten Raketen sahen – sie dachten zuerst, es wären Feuerwerke – und wie sie dann zuerst eher gelassen und dann hetzend gestresst losfuhren. Wie sie in den Stau der hunderten Autos kamen, die alle schon verlassen waren, weil die Leute zu Fuß losgelaufen waren – ins Feld hinein, die Landstraße entlang, zurück, nach vor, irgendwohin, solange es weg von den immer näherkommenden Geschossen war.

Sie erzählen uns wie sie einen weißen Pickup-Truck anhielten – heute gleichbedeutend mit den Hamas-Terroristen, die nach Israel eingedrungen waren – und zum Glück zwei Israelis drinnen saßen, die die beiden und ein Dutzend andere Festivalbesucher zu einer Polizeistation in Netivoteingedrungen waren – und zum Glück zwei Israelis drinnen saßen, die die beiden und ein Dutzend andere Festivalbesucher zu einerNetivotistation in Netivot und in Sicherheit fuhren. Wir stehen da, hören zu und trauern. Weiter weg steht eine Gruppe von Orthodoxen. Auch sie sind hier, um zu trauern, um zu beten. In der Ferne erkennt man die Mauer zu Gaza, die keine drei Kilometer weit weg steht. Man kann sie hören – beziehungsweise kann man den Krieg, der sich hinter ihr abspielt, hören. Man kann den Krieg riechen: es riecht nach Schießpulver, etwa wie im Morgengrauen Wiens am 1. Jänner. Nur sind das keine Feuerwerksreste und hier gibt es nichts zu feiern. Wir stehen auf der Wiese und trauern um hunderte Tote und hören zeitgleich Explosionen – und somit Tod – im Hintergrund. Und dann singen wir die Hatikva. Hoffnung. Hoffnung ist das Einzige, was wir jetzt noch haben können – haben müssen. Mir fehlen die Worte um die Situation und alle Emotionen und Gedanken die in mir schwirrten, zu beschreiben.

Die internationale Ebene der Hamas-Angriffe

Statt zu schlafen. Statt zu schlafen, lese ich mir meine Notizen von unseren verschiedenen Treffen durch. Von unserem Treffen mit Ruth Dar, die im Außenministerium die Abteilung Antisemitismus-Bekämpfung und Holocaust-Gedenken leitet, die uns von der weltweit nicht anhaltenden Welle an antisemitischen Übergriffen, erzählt. Hakenkreuz-Schmierereien auf Wohnungstüren in Manhattan, verbrannte Israel-Fahnen vor mehreren Synagogen in Schweden, zusammengeschlagene jüdische Studenten in Berlin, Massachusetts, Ohio und New York, in Dagestan Angriffe auf Flugpassagiere aus Israel und von noch so vielen – wir verzeichnen Anstiege von 589% in Großbritannien, rund 400% in Österreich, 360% in den USA und 1.200% in online Posts. Ich denke an unser Treffen mit dem Peace-nik (wie er sich selbst nennt) Yossi Beilin – dem Architekten der Genfer und Osloer Friedensabkommen und bekanntlich lautstarker Befürworter einer friedlichen Zweistaatenlösung. Sogar er spricht sich gegen einen Waffenstillstand aus und betont, wie unabdingbar ein Sieg der israelischen Armee sei.

Ich denke an den Vortrag des Politikwissenschafters Neil Lazarus, der uns bedauernd erklärte, wie unglaublich unvorbereitet Israel und dessen Armee auf den Angriff vom 7. Oktober war. Unvorbereitet, aber: Es gab Hinweise auf so einen Überfall. In den Händen des Militärs lag so etwas wie ein Drehbuch, in dem der Angriff beschrieben wurde, es gab Video-Aufnahmen von Übungen der Hamas-Terroristen wie sie in Kibbutzim-nachgebauten Häusern eindringen, es gab schon im Februar 2022 die von der Hamas produzierten TV-Serie Qabdat Al Ahrar (Faust der Freien), welches von Yahya Sinwar als Inspiration gelobt wurde und es gab sogar am frühen Morgen des 7. Oktobers die Notrufe der Grenzsoldatinnen an ihre Offiziere, aber irgendwie wurde immer und immer wieder nicht oder zu spät reagiert, denn als worst-worst-worst Case Szenario galt die Vorstellung, dass vielleicht ganze zehn Terroristen nach Israel eindringen würden, dass sie vielleicht zwei bis drei Leute umbringen und im schlimmsten Fall sogar eine Person als Geisel nach Gaza verschleppen könnten. Aber es kam eben tausendfach schlimmer als alles Denkbare: Wie am 11. September 2001, ist am 7. Oktober 2023 ein Angriff passiert, der – trotz Indizien – als unvorstellbar galt. Die Weltordnung und die Regeln innerhalb Terror-Normen wurden erneut verschoben. Alle, die wir in Israel treffen, sprechen darüber. Sie hatten sich in Sicherheit gewähnt. Und das war nur möglich, weil sich niemand diese Dimension der Bestialität und des Terrors vor dem 7. Oktober vorstellen konnte. Gleichzeitig sind aber alle, die wir treffen, auch davon überzeugt, dass der aktuelle Krieg gegen die Hamas notwendig ist.

Totgestellt und dennoch tot?

Und wenn ich doch einschlafe, kommen die Albträume. Ich habe Albträume von den Freiwilligen der ZAKA, wie sie wochenlang Körperteile zusammentrugen, damit die Körper entsprechend der jüdischen Gesetze vollständig begraben werden konnten. Einige konnten die psychische Belastung nicht aushalten und mussten die Arbeit niederlegen. Ich habe Albträume von Dr. Ilana Engel, die in der Shura-Militärbasis, welches zur Leichen-Identifikations-Zentrale umfunktioniert worden war, die zahnmedizinische Forensik bei der Identifikation von über 1.200 Leichen leitete. Zuerst wurden Fingerabrücke genommen – dort wo es Hände gab und diese nicht völlig verbrannt waren. Dann wurde DNA entnommen und als dritter Schritt wurden Zahnabdrücke analysiert. Ich habe Albträume von den wartenden Familienangehörigen, die eigentlich nicht wussten, für welches Ergebnis sie beten sollen. Ich habe Albträume von dem Busfahrer, der Nova Festival-Besucher nach Re’im gefahren hatte und dessen Schuldgefühle ihn in den Tod trieben. Ich habe Albträume vom Geschwisterpaar, die das Musikfestival gemeinsam besucht hatten – der Bruder überlebte aber seine Schwester nicht. Oder von der Frau, die sich ganz sicher ist, dass sich ihre Schwiegertochter im von der Hamas veröffentlichten Video nur totstellt und ihr Pyjama nur runtergerutscht ist, weil sie den Boden entlang geschleppt wurde. Oder von all den jungen Soldatinnen und Soldaten, die sich hunderte Male das Go-Pro-Footage der Terroristen anschauen müssen, um alles schriftlich zu dokumentieren. In meinen Träumen höre ich durchgehend die Sirenen, welche die noch immer täglich auf Israel abgefeuerten Raketen ankündigen. Und in meinen Träumen riecht es verfault, verschwitzt und hoffnungslos.

Zurück zu den Orangen, zurück nach Israel

In den Stunden, wo ich doch wach bin und mein Leben lebe – oder zumindest so tue also ob –, denke ich an die Dankbarkeit der Israelis, die wir getroffen haben. Jeder einzelne – vom Restaurantkellner bis zur Überlebenden, von der Hotelrezeptionistin bis zum Soldaten – alle waren so unglaublich dankbar, dass wir dort waren. Man spürt, dass sich die Juden in Israel und die in der Diaspora durch diese Tragödie näher gekommen sind. Israelis sehen in uns nicht mehr Juden, die unverständlicherweise nicht Aliyah machen wollen. Sie sehen in uns ihre Brüder und Schwestern, die in Notsituationen für sie da sind, ihnen Zuflucht geben, ihre Kinder in unsere Schulen aufnehmen, ihnen Spenden schicken, im Ausland ihre Sprachrohre in Richtung Medien, Regierungen, nichtjüdische Freundeskreise sind und die ganz ungefragt Botschafter geworden sind und die sie in schwierigen Zeiten besuchen. Auch in den allerschwierigsten Zeiten.

Ich möchte zurück nach Israel. Ich möchte mehr Orangen pflücken und für Soldaten Essen kochen und Lunchpakete zubereiten und für die Familien der Geiseln Erledigungen machen. Ich möchte gemeinsam mit anderen Freiwilligen die Wunde pflegen und Israel wieder zu ihren Kräften helfen. Ganz egal was: Hineni. Hier bin ich.

Diese Reportage wurde ursprünglich auf wina-magazin.at veröffentlicht.